A inquisição antiaborto seguro (e, sim!, antivida) tem encontrado terreno fértil para avançar no recrudescimento dos direitos das mulheres. No pedestal da ignorância, da desumanidade e da negação à realidade, gritam histéricos contra uma criança de 10 anos, estuprada desde os seis, e que engravidou do tio. Ignoram o direito legal ao aborto, expresso no artigo 128- II do Código Penal. Vigente desde 1940, e excludente até hoje na prática, a legislação é objetiva quando estabelece que não se pune o aborto praticado por médicos se “a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal”.

Não se pune?

Aqui embaixo, o significado de punir se sobrepõe ao de uma penalidade jurídica. Entrelaça as vidas de quem estruturalmente vem sentindo na pele o castigo por prévia condição de classe, de raça, de gênero. Elas continuam punidas, enquanto sentem a impunidade alimentar, ninar e ver crescer a voracidade das opressões. Não está na lei, mas meninas e mulheres são punidas e punidas, mais uma vez, quando têm medo de acessar qualquer assistência médica ou jurídica, ainda que seus casos estejam dentro da legalidade, para não vivenciar o horror repetidas vezes em cada trâmite burocrático, em cada negativa de um profissional de saúde em efetuar o procedimento abortivo ou tentar desmotivá-la com palavras religiosas nos leitos das unidades.

Se o artigo 128 já não comportava o mínimo de reparação necessária para quem sofre uma violência sexual que resulta em gestação, não existe como classificar essa nova vitória perversa dos defensores do aborto inseguro e de morte das mulheres. Essa batalha de inquisidores, que grita contra uma criança violentada chamando-a de assassina, se impregna com o mesmo grau de agressividade na institucionalidade do Governo Federal. Não há como classificar melhor a nova portaria do Ministério da Saúde que regulamenta o procedimento abortivo legal. Os protocolos ali contidos não se limitam a fragilizar o Artigo 128, mas promovem exatamente o contrário: punem as vítimas.

Assinada pelo ministro da Saúde interino, Eduardo Pazzuello, no último 27 de agosto de 2020, a Portaria 2282 já inicia seu artigo 1º tornando obrigatória a notificação por parte dos profissionais de saúde à autoridade policial. Esse tipo de constrangimento já havia sido regulamentado pela Lei 13.931/2019, que alterou a Lei nº 10.778, de 2005, incluindo a obrigatoriedade da notificação. Causou e causa repulsa aos movimentos feministas.

Em uma mulher ou uma criança, cuja vida foi violada em seu formato mais grave, íntimo, com sequelas em diversos níveis, condicionar seu atendimento a uma notificação policial sem seu consentimento – e posterior entrada no sistema judicial – é submeter a uma revitimização que fere mais uma vez profundamente sua autonomia. É não se importar com as condições em que a vítima se insere, e que muitas vezes inclui lidar diariamente com seu agressor, agressores e mesmo possíveis cúmplices.

Não à toa que a própria Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), ao emitir um posicionamento contrário à notificação obrigatória e em defesa do respeito à autonomia e direito ao sigilo da mulher, atenta ainda que “a compulsoriedade da denúncia viola esses direitos, bem como impõe a quebra do dever ético de sigilo profissional, regulamentado pelo artigo 73 do Código de Ética Médica e tipificado como crime no artigo 154 do Código de Processo Penal por desrespeitar a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, cláusula pétrea presente no art. 5º, X, da Constituição Federal (Brasil, 1988).

A nota da Febrasgo aponta, ainda, as evidências de como a compulsoriedade da notificação afasta as mulheres de buscarem ajuda, ao mesmo tempo que tem pouco ou nenhum efeito ao criminoso, colocando a vítima exposta à retaliação por parte do agressor.

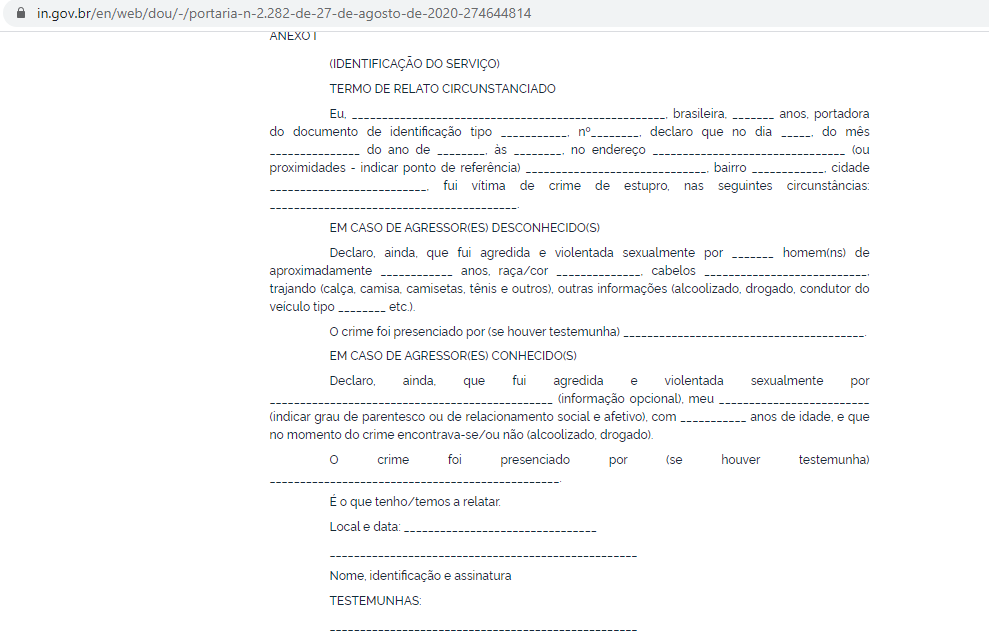

Não bastasse colocar a vítima em risco, a Portaria vai adiante. O documento distribui o chamado Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez em quatro fases. A primeira delas condiciona a vítima a fazer um relato circunstanciado diante de dois profissionais de saúde. A vítima deverá relatar local, dia e hora aproximada do fato; tipo e forma de violência; descrição dos “agentes da conduta”, se possível; e identificação de testemunhas, se houver.

No relato circunstanciado, a menina ou mulher que sofreu estupro deverá preencher um formulário no qual deverá detalhar, entre outras coisas, a quantidade de homens que a violentaram, as circunstâncias da violência, se os agressores são conhecidos ou parentes, e até mesmo se estava alcoolizada. Segue o formulário:

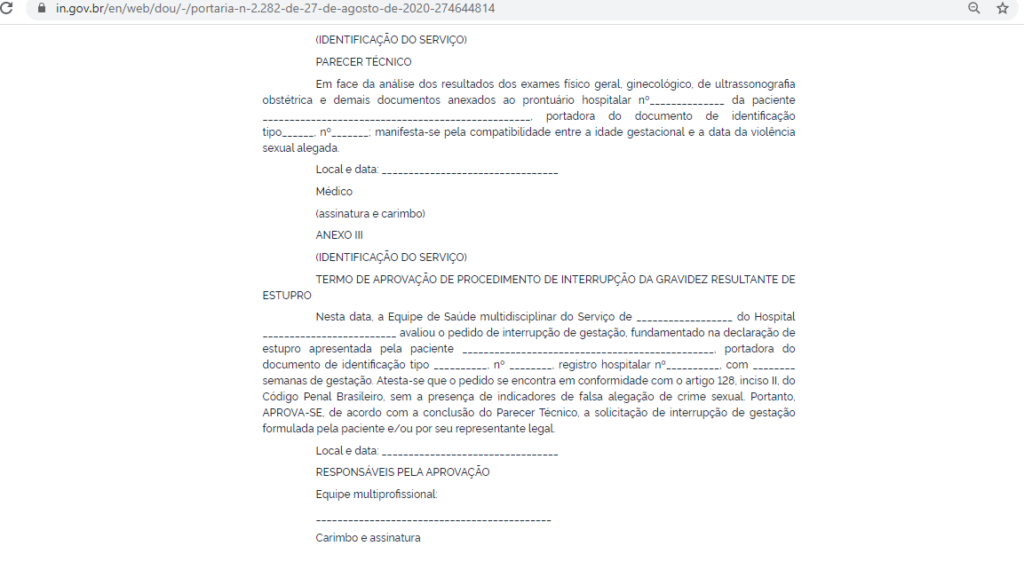

Na segunda fase, o médico responsável emitirá parecer técnico após anamnese e uma série de exames. Em seguida, a gestante será avaliada por equipe multriprofissional que, após avaliações, subscreverá – com no mínimo três integrantes – o Termo de Aprovação de Procedimento de Interrupção da Gravidez. É também nesta fase que a vítima será abordada pela equipe de saúde, que oferecerá a visualização do feto no exame de ultrassonografia.

Difícil encontrar palavras que alcancem o grau de violência que é ofertar a uma criança ou uma mulher, já fragilizada por uma violência que resultou na gravidez, a “oportunidade” de ver o feto ou embrião que será expelido, reforçando o peso culpabilizador sobre a vítima pelo procedimento a qual se submeterá.

A terceira fase compõe mais um constrangimento, quando a vítima de violência sexual deverá assinar um termo com advertência expressa sobre crime de falsidade ideológica e de aborto “caso não tenha sido vítima de estupro”.

Finalmente, segue mais um documento direcionado às gestantes. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido traz diversos elementos que desmotivam a vítima de violência, interpondo uma série de informações controversas – até mesmo sob o ponto de vista da saúde reprodutiva – como o risco de morte envolvido no aborto que ignora, por outro lado, os riscos existentes de um prosseguimento da gestação em uma criança. Segue:

Meninas e adolescentes correspondem a 70% das vítimas de crime de estupro no país, desde os últimos dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ainda em 2011, que apontam ainda a gravidade da subnotificação – apenas 10% dos casos chegam a ser denunciados. Também em 70% dos casos, o estuprador faz parte do convívio da vítima, tratando-se de algum pai, avô, tio, padrasto, namorado ou conhecido. Já de acordo com dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve 66 mil registros de vítimas de estupro em 2018. Desses 53,8% eram vítimas de 13 anos. A maioria das mulheres que sofrem essa violência são negras. O anuário pode ser visualizado aqui

Falar de números deveria proporcionar um banho de água fria, por serem tão aterradores e característicos de nossa realidade, mas, ainda que as estatísticas impressionem com certa frieza, persistimos aos que não se recordam: 26% dos brasileiros responderam ao Ipea, em 2014, que “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. Tem mais: 58,5% dos entrevistados concordaram com a assertiva de que, “se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros”. Os dados indicam com cada vez maior precisão onde nós, mulheres, fomos nos meter quando decidimos ( ou não exatamente) nascer.

Incentivando o aborto clandestino: as mortes têm cor e têm classe social

As investidas em impor dificuldades para realização do aborto legal, relegando mulheres às práticas clandestinas, não começou ontem e nem no dia 27. Nem mesmo no início de agosto quando, sob determinação de Jair Bolsonaro, Pazzuello revogou uma nota técnica que mencionava a manutenção do acesso a métodos contraceptivos e procedimentos de aborto previsto em leis no SUS. As investidas de sufocamento aos direitos reprodutivos se apóiam historicamente em uma série de falácias morais que desviam a atenção da saúde reprodutiva e empurram, cada vez mais, as mulheres às situações de aborto clandestino e inseguro. O aborto que acontece sem a assistência devida vai se dissolvendo entre as três maiores razões de mortalidade materna no Brasil.

Enquanto isso, a virada de costas também vai para os direitos à saúde reprodutiva de modo geral – incluindo as próprias políticas de assistência à gestação, parto e nascimento, com as quais os autoproclamados “pró-vida” ignoram fortemente – colocando hoje o Brasil no topo das mortes maternas em decorrência de Covid-19. No dia 28, o Ministério da Saúde registrava 6 mil gestantes enfrentando Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Além disso, 221 mortes aconteceram com SRAG e em 155 houve diagnóstico confirmado do novo Coronavírus.

Sobra olhares, entretanto, para dispensar moralidades abstratas contra as vítimas reais. Legalizado ou não, os abortos acontecem e o racismo estrutural estabelece quem são as maiores vítimas. Numa perspectiva mais geral, segundo dados da Pesquisa Nacional de Aborto, quem mais recorre ao aborto hoje são jovens negras de até 19 anos e com filhos. Além do mais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 3,5% das mulheres pretas já recorreram ao aborto em contrapartida a 1,7% das brancas – mais do que o dobro.

Na verdade, a política de morte que criminaliza o aborto não impede que o procedimento ocorra. Para a revista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a epidemiologista Rosa Domingues diagnostica: “Manter o aborto como crime não diminui o número de procedimentos, não impede que eles aconteçam, só empurra as mulheres para uma situação de insegurança e clandestinidade” (leia aqui a matéria completa). O que resolve o desfecho das histórias é, mais uma vez, a cor e a classe. “Ricas abortam e pobres morrem”.

Que não nos deixemos encurralar. A violência institucional imposta contra as vítimas de violência sexual, cada vez mais, legitimada e institucionalmente regulamentada pelo Governo Federal, espraiada no interior das unidades de saúde, deve receber uma resposta que avance para o fim da portaria e chegue ao âmago do que é merecido: a vida, a autonomia, e o direito à saúde para todas. Que não nos deixemos encurralar!