Resumo

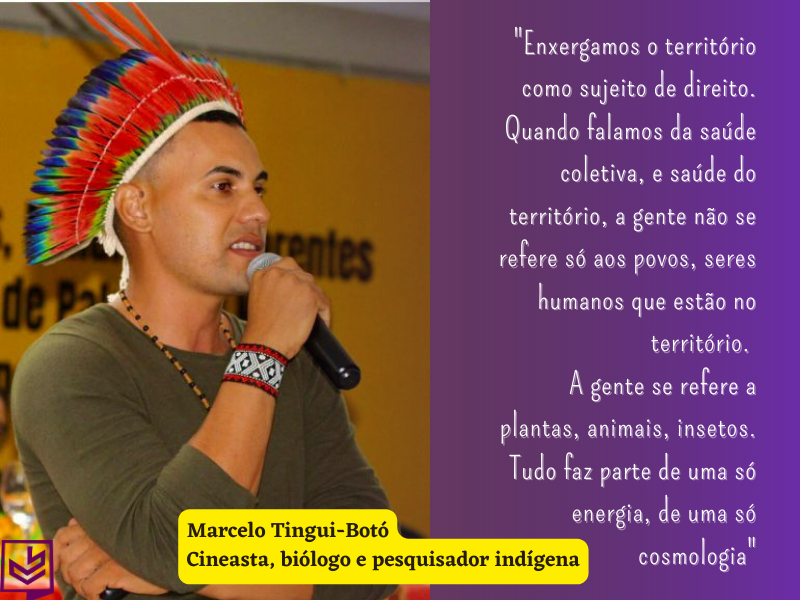

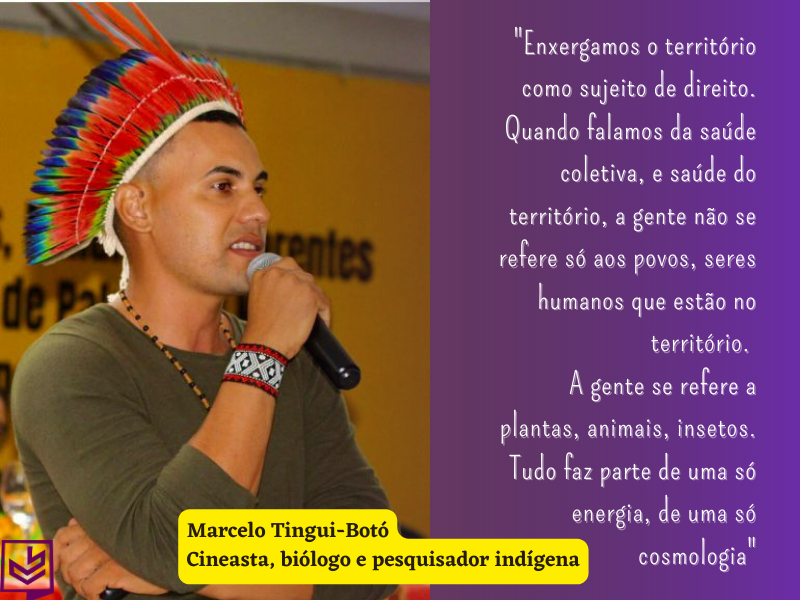

Biólogo e pesquisador, Marcelo Tingui-Botó trabalha com cinema há 13 anos, pensando o audiovisual indígena – feito por indígenas – como ferramenta de resistência dentro das comunidades, “contra-colonial, contra ciência hegemônica e contra o colonizador que persiste nos territórios”, informa, já no início de sua apresentação, que integrou o Seminário “Aportes teóricos ao estudo do ecocídio e da globalização dos territórios III: saúde e natureza”.

Durante o evento ocorrido nesta quarta-feira, 29 de março, e desenvolvido no âmbito da cooperação internacional entre a Fiocruz e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Marcelo Tingui aciona a academia para que trate dos temas “com” os povos originários, e não “para”: o que significa distinguir pesquisa colaborativa daquela extrativista. A fala é breve, mas a mensagem é repassada didaticamente: não é possível separar a ciência e a religiosidade do território ou tampouco afastá-lo da saúde, da produção e reprodução da vida.

O que faz a interpretação mais ecocida possível ser colocada como padrão?

Ao demarcar que o pensamento que discorre se trata de uma perspectiva específica de povos indígenas, especialmente no Nordeste, o biólogo ressalta, entretanto, que não é preciso ter exatamente essa visão para minimamente assumir as responsabilidades ecológicas. “Muitos têm entendimento de trazer toda a responsabilidade climática e ambiental do planeta e colocar nos povos indígenas e nos povos tradicionais. Na verdade, a responsabilidade é de todos que habitam nele, e não só das pessoas que têm essa visão antológica e cosmológica.”, atenta.

Mencionando o título do evento que fala do ecocídio, Marcelo Tingui-Botó retrata a importância de mencionar os processos históricos provocados pela chegada de europeus e suas investidas de apagamento das ciências. “Não dá para falar de epistemicídio e ecocídio e não se falar em genocídio. Não tem como falar dos povos tradicionais sem falar de sua história. Da invasão do mundo velho para este mundo, e das mazelas que trouxe. Porém, não é apenas tempo de falar do que passou. Nas minhas falas, sempre lembro de como na colonizacão, na ditadura, no cangaço, sempre sofremos diversos ataques nos territórios. Mas a gente segue com ideia, pertencimento, território, respeito e dignidade ao planeta que é nossa casa”.

É nesse momento em que a definição de Território se faz necessária. Marcelo Tingui traça a diferença determinante entre os valores arregimentados pela visão do não-indígena, em detrimento do sentido mais profundo compreendido pelos povos indígenas. “E aqui me refiro ao povo Tingui-Botó, e aos povos indígenas do Nordeste, e da Caatinga. Nós temos visão diferente. Enxergamos o território como sujeito de direito. Quando falamos da saúde coletiva, e saúde do território, a gente não se refere só aos povos, seres humanos, que estão no território. A gente se refere às plantas, animais, insetos”.

Tal olhar está vinculado ao próprio pensamento do que significa o “todo”. “Tudo faz parte de uma só energia, de uma só cosmologia. É o respeito ao riacho que quer correr mais para a esquerda do que para a direita. E ele tem esse direito. Da árvore que engrossa mais que a outra. Do arbusto que tem mais espinho que o outro ou onde quer nascer. É um direito da planta ser como ela queira ou animal cantar como ele queira. Toda essa visão que nos é passada de geração após geração, através da oralidade, é respeitada e transmitida, porque isso é cultura”, explica

As visões mais profundas da humanidade como parte da natureza são relegadas como se tratasse de um entendimento exclusivo de protetores e protetoras das florestas. Nada mais longe e reducionista da verdade. Esse afastamento termina por esconder o fato de que, “exótico” mesmo, é a ideia de que a natureza devesse ser utilitária ou estar a serviço da lucratividade. Marcelo Tingui lembra que essa é também uma concepção ideológica muito específica- e destruidora – expressa pelo modo de produção capitalista.

“A gente tem entendimento de que não pode matar bichos, cortar árvores, sem permissão ou fato superior à alimentação ou sobrevivência. Nas escolas, na matéria de ciências, as crianças aprendem a importância da árvore para a humanidade, e toda a troca harmônica que temos, as trocas gasosas. Quando fica adulto, o ser humano passa a não dar importância e ver a árvore no sentido do que dá utilidade. Se torna uma nação, como um todo, que trabalha como se fosse capitalista da terra. Fazer com que a terra gere riquezas para se ganhar lucro e seguir um padrão capitalista imposto para todos”.

O que faz a interpretação mais ecocida possível da natureza ser colocada como um padrão universal? Quem explica é a história. “As comunidades indígenas têm antologia de que terra é território e espiritualidade. Mas aí vem a disputa de narrativas imensas, e que se retratam sobre as ciências dos povos tradicionais. Essas ciências seculares passam a ser invisibilizadas também pela academia, totalmente eurocêntrica. E nossa ciência passa a ser apagada através de outras ciências. Todo o processo de contribuição dos povos indígenas na construção da ciência e tecnologia do Brasil acaba sendo invisibilizado por esse modelo trazido do mundo velho até aqui”, relata.

Essa invisibilização se soma, ainda, a sistemáticas injúrias e ataques às identidades dos povos indígenas, que confrontam esse tipo de lógica. “Nós não somos vistos como produtores. Nesta proposta do garimpo dentro das terras, só somos produtores se formos extrair e acabar com nossa terra para pegar metal precioso. Somos produtores se derrubar a Caatinga para plantar pasto e criar boi. Essa visão do processo de produção faz com que sejamos vistos, como todos os povos indígenas do Nordeste, como ‘gente preguiçosa que deixa sua terra criar mato’. E isso também se trata de uma visão do que é produção. Existe para nós a produção espiritual, cosmológica, a produção do reflexo do pensar indígena que é também um processo de produção”, acrescenta.

Armas químicas de guerra

A hostilização em torno das ciências e das produções indígenas terminam por afetar diretamente os territórios também. Marcelo Tingui exemplifica os conflitos com latifundiário vizinho à Reserva Indígena. “A gente não tem garimpo aqui, mas temos sido bombardeados por armas químicas de guerra. Ao lado da nossa terra, tem um latifundiário com centenas de hectares de pasto e, duas vezes por ano, passa veneno em nossa terra. Nos últimos oito anos – e passei muito tempo na universidade onde me formei como biólogo, mas falo mais como pesquisador indígena – notei com os mais velhos como os animais estão indo embora, porque a carga de veneno é absurda”, descreve.

Contaminando plantas, animais e todo o território, o veneno do vizinho latifundiário termina por afetar diretamente a saúde, a religiosidade e os remédios. “Em uma época do ano, a gente precisa de animal para nossa religiosidade, e não tem mais. E aí como a gente faz para cultuar as práticas seculares dos mais velhos? A gente precisa de plantas tradicionais, porque existe um equívoco grande sobre medicina indígena e medicina tradicional, que só é referida como quintais ecológicos e medicinais, mas a gente fala que não. Que todo o território é medicinal. A questão de ter uma Alfavaquinha, um Brêdo ou Capim Santo no quintal, é porque fica próximo, mas o território é medicinal”, explica.

A importância de território ganha outras dimensões, descritas por Marcelo. “Falar da importância do que é território e saúde é falar do momento que você faz caminhada e sente cheiro da folha seca, quando vem as primeiras chuvas do verão para iniciar o inverno, na quaresma e você começa a recordar. Falar de território é plantar uma planta e acompanhar 20, 30 anos, o crescimento dessa planta. E um parente dizer ‘olha, no pé de Espinheira Santa que você plantou, nasceu rama que está matando ela. E você ir lá, pegar o facão e fazer o controle dessa rama, e todo mundo na comunidade saber que foi você lá que plantou. Falar de território é acordar de manhã e sair para dar uma volta na floresta, no rio, e de repente ver um gato do mato, ou um réptil. E falar de território é denunciar as transgressões que existem em volta do território também, com a onda do agronegócio, porque a cada momento somos cercados por uma política de cerceamento sobre o que é produção, quem são os que produzem riqueza”.

A falsa ideia dos que produzem riqueza vai se tornando ainda mais legitimada através das representatividades que se aglutinam no Congresso. “São esses que se dizem representantes do Brasil, da Constituição e da Liberdade, que são da bancada do boi, da bíblia, do ódio e da bala e que – na verdade – só servem para representar este modelo que não deu certo”.

Territórios na Caatinga

Em outro momento, Marcelo acrescenta a importância de que a diversidade também seja considerada quando se trata de entender os territórios. É neste sentido que o biólogo indígena também reforçou o convite à academia e aos pesquisadores para se debruçar sobre as questões da Caatinga.

“É um dos poucos biomas aqui no Brasil, e um bioma endêmico que só tem aqui, em todo o planeta. Há plantas, animais, insetos, gramíneas, que só existem aqui. E a gente trava a luta constantemente de restauração desses lugares e mananciais. Somos Bacia do Rio São Francisco, um dos mais importantes do Brasil. Temos vários córregos, rios, nascentes, que por nós mesmos, fazemos gestão hídrico-ambiental, de restauro ambiental. São ações dentro do território para que possamos sobreviver”, explica

Entretanto, não é qualquer pesquisa requisitada. “Não queremos projeto, ou dinheiro nas comunidades. Só queremos ter dignidade. Como Boaventura fala: ‘Somos povos dignos vivendo condições indignas’. Só queremos água limpa para tomar, floresta para nossos remédio, mas constantemente esse modo de vida e vivência é ameaçado em todas as instâncias, nos nossos territórios”, reforça. É nesse sentido que Marcelo alerta para a necessidade de pesquisas colaborativas e também efetivas.

“Qualquer comunidade de povos indígenas que você for, você vai ver pé de pau, rio e gente protegendo. Isso é modo de vida que ameaça o sistema capitalista empregado no Brasil. Tem muita pesquisa extrativista e não colaborativa. Gente que faz a pesquisa, vai no território, extrai, volta para a academia com seus títulos e vaidade intacta, e os territórios continuam daquela mesma forma. Existem pseudônimos e artistas que tentam criar personagens sobre determinados temas que estejam na moda, mas somos nós as que pessoas que falam e fazem”, diferencia.