Resumo

Glenda Brandão se recupera na casa de um amigo. Toma os remédios e cumpre com o necessário repouso. Questionada, as memórias vêm – rápidas – entre o violento ataque sofrido na rua de sua casa, em Arapiraca, e os acontecimentos seguintes. O socorro negado, a hostilização, a recusa em lhe chamarem pelo nome, a negação das instituições em dar à agressão o nome que lhe cabe: um caso de violência transfóbica. A ocorrência foi no dia 9 de fevereiro, um mês e três dias após Lana Ellen ter sido proibida de entrar em um banheiro feminino no shopping, episódio que ganhou alcance nacional. Vítima de agressão física e verbal em Arapiraca, agora é Glenda quem protagoniza uma história difícil, não só pela dor como por apontar mais uma face dos casos de transfobia que caem na impunidade: a subnotificação.

“Eu estava no Bosque com uns amigos e decidi voltar para casa”, relata, referindo-se à praça Bosque das Arapiracas, onde jovens costumam ir à noite para se divertir. “Me toquei que estava sem comida e decidi comprar. Percebi os olhares estranhos, como sempre faz parte do meu dia a dia, mas simplesmente ignorei e continuei. Quando estava a três minutos da minha casa, fui abordada por dois rapazes. Foi tudo muito rápido. Já me derrubaram no chão, me bateram, me chutaram e ficavam me chamando de ‘viadinho’”, relata. “Eu berrava socorro e ninguém abria a porta”.

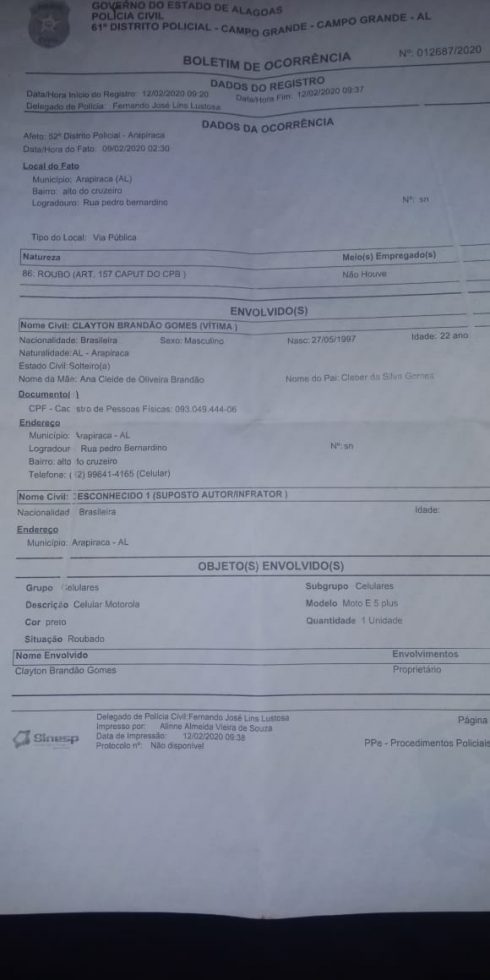

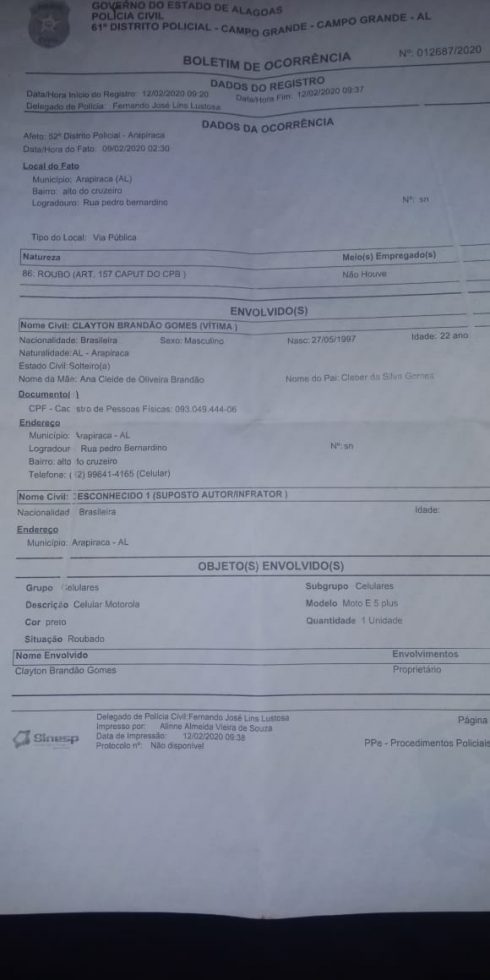

Depois que os agressores se afastaram, alguns moradores da Rua Pedro Bernardino, no Alto do Cruzeiro, decidiram abrir as portas e viram Glenda estendida no chão. “Foi aí que um amigo me ligou e notou que meu celular havia sido roubado, quando ouviu eles (os agressores) soltando piada. Foi aí que ele percebeu e correu até mim. Me viu sangrando com o braço quebrado, no chão e aí contatou o SAMU, mas demoraram porque falaram que tinha que ter uma viatura, por ser um roubo seguido de violência. Quando a viatura chegou, me deixaram no hospital e foram embora. Não adiantou nada, porque o policial não fez boletim, nem nada”, lembra. “Ele só perguntou se eu tinha o PIN eu disse que não tinha. Disseram que era interessante fazer o B.O.”, conta. “Eu disse a eles que bateram em mim e me xingaram. Se fosse assalto teriam levado bolsa, dinheiro, meu relógio, mas o que eles queriam era me bater mesmo e agredir. Só levaram o celular”

Sem entender o motivo de terem chamado a PM e nada ter sido feito, foi a vez do atendimento médico. “Eles me atenderam com agilidade, me colocaram em uma cadeira de rodas, porque eu não tinha como andar, mas foi um total descaso e desrespeito. Eu tentava falar meu nome social e insistiam em chamar pelo nome civil”, comenta.

A Mídia Caeté entrou em contato com o Hospital de Emergência Dr. Daniel Houly. Por meio de assessoria, a instituição informou que iria apurar o caso de negação do nome social. “Pensando em situações como essa e outras, de atendimento a vítimas de agressão e também violência sexual, desde o ano passado que o Hospital de Emergência Daniel Houly vem se habilitando, junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), para implantação do Centro de Apoio às Vítimas de Violência Sexual. Devido a essa nova realidade do hospital, todos os profissionais da área de saúde e do apoio administrativo estão recebendo treinamento e formação para o acolhimento humanizado aos pacientes e usuários. Causa estranheza essa informação e vamos investigar a situação relatada por você, a fim de esclarecer verdadeiramente o fato. Agradecemos muito pela informação, porque nossa política de atendimento registra 98% de satisfação dos usuários, segundo a mais recente pesquisa interna feita com os usuários. Nossa missão é acolher bem a todos, independentemente de cor, raça, sexo, religião etc.”

Três dias depois, com as dores um pouco mais aplacadas, Glenda pôde então ir até a delegacia efetuar a denúncia. “Fiz todo o relato para deixar claro o caso de homofobia para não dizerem que não tem um caso de homofobia, porque há sim. Pelo menos, o meu foi e retratei lá. Sei que não vai ter nenhuma consequência, não vai resolver nada, mas pelo menos está lá”. Ao receber o boletim, entretanto, de número 012587/2020, eis o registro da ocorrência: roubo. Métodos empregados: nenhum. Sequer o nome de Glenda constava no B.O:

Os dados disponibilizados pelo Antra apontam que, em 2019, 124 pessoas transgênero foram assassinadas: 97,7% do gênero feminino, 82% negras. Foram dois casos em Alagoas. O aumento foi de 60% entre 2014 e 2019. Ainda não há informações sobre a situação em 2020.

No mais, Glenda está viva. E enfrentou o que acontece com frequência a vítimas de transfobia que sobrevivem a episódios de agressão: a invisibilização da violência. Glenda foi atendida por equipe da Polícia Militar e, em seguida, em um hospital, e não há informações sobre o caso de agressão transfóbica.

Diferentemente do Hospital, as instituições que compõem a Segurança Pública não trouxeram respostas aos contatos solicitados. De acordo com a a assessoria da Polícia Civil, não há uma contabilização de casos de crime transfóbico, ou sequer LGBTfóbicos pela Delegacia. A Polícia Militar foi procurada repetidamente por meio de assessoria, por telefone, Whatsapp, e e-mail, mas não emitiu nenhuma resposta, seja sobre a notificação, seja sobre a assistência à Glenda – negando-lhe seu nome social. A Mídia Caeté também procurou as Delegacias de Arapiraca e de Campo Grande – que realizavam o plantão na madrugada do dia 9 – não obtendo êxito nenhum nos contatos.

Falta de efetivação da lei e de rede de apoio às vítimas

Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de duas ações impetradas pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT): uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº26 e um Mandado de Injunção nº. 4733. Após seis sessões, o Supremo aprovou que casos de agressão contra a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e travestis) fossem enquadrados como crime de racismo, até que o Congresso Nacional formalize uma norma específica que criminalize estes casos.

Integrante do Coletivo alagoano Quilombo Púrpura, o assistente social, Valber Elias de Farias, atenta para a ausência de políticas que coloquem tal medida em prática e que, na verdade, amparam a criminalização. “O agressor agora é tipificado como criminoso, é preso, paga pena. Isso foi uma luta histórica de muitos anos do movimento LGBT brasileiro. Só que, em contrapartida, a gente não vê efetivação desse direito ou dessa lei”, relata.

O assistente social aponta várias falhas para esta falta de estrutura. “A gente tem delegacias mal preparadas, policiais e equipes de segurança não capacitadas para lidar com a demanda LGBT. Acontecem subnotificações, e os crimes não são registrados como homotransfobia. Os boletins são registrados, muitas vezes, mesmo após a lei, como furto ou roubo, que é o caso da Glenda. Ela foi agredida e xingada. Foi nítido que foi transfobia. E mesmo assim registraram na ocorrência como roubo. Falta capacitação, acolhimento, equipe multiprofissional na delegacia, como psicólogo e assistente social. Falta formação para essas pessoas”, reforça.

Para o ativista do Quilombo Púrpura, a rede de apoio deve incluir ainda o auxílio jurídico. “Isso significa um encaminhamento dessas pessoas à Defensoria Pública, uma vez que a maioria é de baixa renda e não tem condições de pagar advogado. Além da formação para esses profissionais da segurança pública, falta informação para a população LGBT sobre os direitos, que precisa ser socializada nas delegacias e nos locais de atendimento”, comenta.

O desrespeito ao nome social é outro aspecto preocupante da negação de direitos. “É uma conquista e vários conselhos profissionais o reconhecem, assim como o atendimento em locais como o CRAS, mas a gente vê várias repartições públicas como delegacias, postos de saúde, que não respeitam a conquista do nome social. Isso tem a ver com identidade de gênero e com muita luta, porque foi muita burocracia e dificuldade para que fosse aprovado”, reforça. “É, mais uma vez, a questão de formação para um SUS mais humanizado”, acrescenta.

Revitimização: quando a vítima da agressão se torna ‘culpada’.

Se houve falta de amparo adequado, por outro lado, Glenda relata ter ouvido diversas vezes que não deveria ter andado sozinha na rua, que não deveria estar com celular e que a falta de precauções a levou a sofrer o crime. “É preciso dar mais visibilidade a esses casos, culpar menos a vítima. Como é cultural com as mulheres. Independentemente de ser transsexual, culpam qualquer vítima que passe pela situação só porque tem um telefone na bolsa, ou pela rua escura, ou pelo horário. Eu acho absurdo, porque a vítima não tem culpa. Acho que merece destaque isso: que parem de culpar as vítimas. Eu fui comprar comida, eu podia ter ido visitar amiga, mas a questão é que a culpa não foi minha, não é da vítima”, reforça.

Voltada a pesquisas sobre Vitimologia, Estudos de Gênero e Violência contra a Mulher, a advogada e professora de direito, Livya Sales, evidencia o processo revitimizatório cometido contra Glenda. “Esses processos acontecem em três momentos. Primeiramente, quando a pessoa realiza o crime, a ação violenta. E a vitimização secundária, que é aquela em que sofre a partir das estruturas penais do Estado, ou seja, quando procura a delegacia, um órgão público, o IML, que as pessoas esquecem muito, e aí a vítima, ao invés de ser amparada recebe julgamentos, tem o seu caso desmerecido. A pessoa é esvaziada, não tem identidade, é uma vítima provocativa. Então, ela vai buscar a reparação do dano e sai com muito mais dor, muito mais sofrimento”, relata.

De acordo com a pesquisadora, a decepção com o sistema de justiça é ainda maior por sua representação de uma última ‘esperança’ de reparação. “A vítima espera não ser mais uma estatística, um número. Espera ser um sujeito. Principalmente a vítima que tem peculiaridades e deveria merecer um tratamento ainda mais especial. O sistema judicial não está preparado para nenhuma vítima, ainda mais especificamente as que precisam de uma proteção maior, como as mulheres, a população LGBT e esse julgamento que acontece é cotidiano no sistema de justiça, acontece na cultura jurídica”, afirma. “O Direito é muito mais instrumentalizado por sujeitos que julgam o sujeito. Se você não encontra o perfil do criminoso padrão, vai para o estereótipo da vítima e lança mão de todo tipo de mecanismo, inclusive da não punição”.

Sales acrescenta, ainda, a difusão de um sistema de classificações que define quem pode ser considerada vítima ‘genuína’. “As instituições, ao invés de ampararem a vítima, agem como segundo agressor, causando ainda mais dor e sofrimento. Os órgãos públicos desacreditam, como se algumas pessoas tivessem mais direitos e houvesse um código de conduta de ser vítima ou não ser vítima”, explica. “O poder público não dispõe de segurança pública e sobrecarrega a vítima dizendo que ela teve um comportamento que buscou o crime, que contribuiu e incentivou. E isso gera um sistema de impunidade muito grande. Revitimiza e faz a pessoa desacreditar no sistema”,

A violência que não sai no jornal

Se agressões físicas não são registradas, a situação torna-se ainda mais mascarada quando se trata das violências cotidianas. Foi a primeira vez que Glenda chegou a sofrer uma violência física, mas ela conta que a transfobia tem lhe acompanhado há mais tempo. “Com certeza convivi com a transfobia. Há um tempo contraí uma infecção e fui procurar tratamento. A moça não perguntou meu nome social, ainda assim eu lhe dei e ela insistiu em me chamar pelo nome civil. Fiquei muito constrangida de insistir e parecer que sou uma pessoa ‘baixa’. As pessoas já têm essa visão da gente, de ser mal educada e grossa, então me senti mal em ficar corrigindo. Tive sorte que acabou que o próprio médico corrigiu a enfermeira”, conta.

Nas ruas, a situação se repete. “Quando ando na cidade, no Centro, pareço uma alegoria. As pessoas apontam, olham. Para você ter noção, no mesmo dia do ocorrido, quando desci para encontrar os meus amigos, passei por um lugar e um monte de gente começou a gritar do nada, me chamando e zoando. Eu finjo que não escuto e continuo andando”, conta.

No que diz respeito a trabalho, mais negações são enfrentadas. “Não conheço travesti ou trans que trabalhe com carteira assinada, mesmo em um salão. Na escola, as pessoas não ficam muito tempo lá. Terminei meus estudos no ensino médio e estou estudando para fazer faculdade em busca de uma outra oportunidade no Enem, ou no curso de Português ou de História. Para conseguir concluir o ensino médio, sempre me escondi e me oprimi. Minha mãe dizia que eu tinha tudo para ter uma formação acadêmica e ser alguém, mas não estava conseguindo porque não consegui ‘guardar’ quem eu era. Infelizmente, agora as portas são fechadas, mas continuo estudando, para tentar de novo”.

“Tem que falar, tocar na ferida, se não nunca vai mudar”

Vale a pena repetir que Glenda não só não está em estatísticas, como as contraria: está viva. No mais, deposita as esperanças nos estudos e em dias melhores: “Estou estudando para tentar novamente o Enem, nos cursos de História ou Língua Portuguesa”. Glenda também fortalece a resistência tendo como referência as cantoras Rosa Luz, e Linn da Quebrada. “Para mim, são exemplos de luta diária, nas causas da luta negra e trans, pobre e periférica. Levo comigo e isso me deixa mais forte, inclusive com minhas ideologias”, acrescenta.

Glenda reforça, mais ainda, a importância de visibilizar a resistência da população trans: “Na minha cabeça, eu achei que nunca isso ia acontecer comigo, apesar de ver acontecer na televisão, nas notícias. Na minha cabeça, eu não ia fazer parte da estatística, mas a gente se calou demais. Tem que falar, expor, tocar na ferida, senão isso nunca vai mudar. A gente tem que botar a boca no mundo, senão as coisas não mudam. E eu quero andar de boa na rua”.